今週も福音のヒントに学ぶ。今日の箇所は「四旬節第4主日(2022/3/27 ルカ15章1-3, 11-32節)」。

放蕩息子のたとえ話はWikipediaでは「このたとえ話は、福音書に登場するたとえ話のうちで最もよく知られているもののひとつである」と書かれている。並行箇所はない。あまりに有名な場所なので並行箇所がないのに驚きを感じた。これだけインパクトのあるメッセージに並行箇所がないのはちょっと解せない。

福音朗読 ルカ15・1-3、11-32

1〔そのとき、〕徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た。2すると、ファリサイ派の人々や律法学者たちは、「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と不平を言いだした。3そこで、イエスは次のたとえを話された。

11また、イエスは言われた。「ある人に息子が二人いた。12弟の方が父親に、『お父さん、わたしが頂くことになっている財産の分け前をください』と言った。それで、父親は財産を二人に分けてやった。13何日もたたないうちに、下の息子は全部を金に換えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。14何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。15それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。16彼は豚の食べるいなご豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人はだれもいなかった。17そこで、彼は我に返って言った。『父のところでは、あんなに大勢の雇い人に、有り余るほどパンがあるのに、わたしはここで飢え死にしそうだ。18ここをたち、父のところに行って言おう。「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。19もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください」と。』20そして、彼はそこをたち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。21息子は言った。『お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。』22しかし、父親は僕たちに言った。『急いでいちばん良い服を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。23それから、肥えた子牛を連れて来て屠りなさい。食べて祝おう。24この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』そして、祝宴を始めた。25ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。26そこで、僕の一人を呼んで、これはいったい何事かと尋ねた。27僕は言った。『弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛を屠られたのです。』28兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出て来てなだめた。29しかし、兄は父親に言った。『このとおり、わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、わたしが友達と宴会をするために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか。30ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつぶして帰って来ると、肥えた子牛を屠っておやりになる。』31すると、父親は言った。『子よ、お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。32だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。』」

章の冒頭の「徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄って来た」は、どういうことなのだろうか。福音のヒント(1)で「徴税人は当時パレスチナを支配していたローマ帝国の税金を集めるユダヤ人でした。ローマ帝国の支配に加担して同胞から税を取る徴税人は、ユダヤ民族の裏切り者としてユダヤ人同胞から嫌われていました」との解説がある。徴税人は生活的には豊かだったのだろうが、同胞から嫌われているのはつらい。心が傷つくことはあっただろう。ファリサイ派、律法学者の人たちは自分が正しい側に立っていると考えていて、徴税人を蔑む気持ちがあったのは容易に想像できる。

ユダヤ教のラビと呼ばれる律法学者は報酬を一切受け取らず、生計をたてるために別の職業についていたという。働きながら、無償で宗教活動を進められるということは相当すごい。しかし、徴税人も富裕層に属し、被支配時期に生きていくために徴税人を選択した可能性がある。リアリストと言えるかもしれない。生計をたてるための仕事はその時の環境に左右される。イスラエルが独立を失ったことで、仕事を失った官僚も多くいただろうから、ちょっと前まで同僚だった人が、かたやラビ、かたや徴税人となったケースもあるだろう。紙一重の差と考えたほうが良い。運もあるし、たまたま家族にお金のかかる状態の人がいたから、どうしても儲かる仕事が必要だったケースもあるだろう。標準的な家族像はしばしば美化されていて、家族内に問題を抱えていない人は実際にはほとんどいない。

徴税人も同じ人間である。生きていくためにはなんとかして儲けなければいけないから、知恵を絞って働いていただろう。みかじめ料的な非道な行為もあったかもしれない。力に頼る社会は弱者にしわ寄せが行く。実は律法学者サイドも力に頼る社会に生きている強者の一人に過ぎない。たまたま日の当たる側にいるだけで、本来人に優劣があるわけではない。人に優劣があって結果として日の当たる側か影の側に振り分けられるという考え方はイエスが廃したものだろう。つまり、日の当たる側の人がそうでない人を差別するのはあってはならないことであり、イエスはその人が置かれている状況によって差別しない。ただ、諦めるのではなく、できる限り善行に向かうことを奨励している。それは、革命的な考え方で、1%や30%のエリート以外の多数に対する希望となり支持を集めた。それでも現実は厳しくて、民衆は結局体制側、強きになびいてイエスを十字架につけて殺してしまうのである。

復活のイエスは祟る神・復讐者にはならなかった。そして、律法に基づいて優劣を決めるという考え方、言い換えれば力が正義という考え方は間違っているという教えは現実との乖離があるものの広がっていった。神は差別しないと考えるようになると、自然と「誰一人取り残すことのない社会」が理想となる。現代の西側社会は少なくとも建前ではそれが共通の価値観とされていて、右往左往しながらも専制と隷従を取り除こうとして努力している。

放蕩息子のたとえは、自分の喜びだけを求めて自ら出ていった人に対しても神の国は「誰一人取り残すことのない社会」だと言っているのだろう。逆に誰一人取り残すことのない社会はエリートを特別扱いできない。福音のヒント(5)で触れられているようにエリートのための特別な居場所はないのだ。

今恵まれている状況にある人にとっては厳しい現実だが、それでも「誰一人取り残すことのない社会」を目指すことに望みをおくことは幸せなことだと思う。事実に向き合い、専制と隷従との戦いを亀の歩みであっても決して諦めずに続けるしかないのだろう。戦争を見て改めて日常生活で手を抜いてはいけないと感じるのである。だめなことはだめと言い続けないといけない。

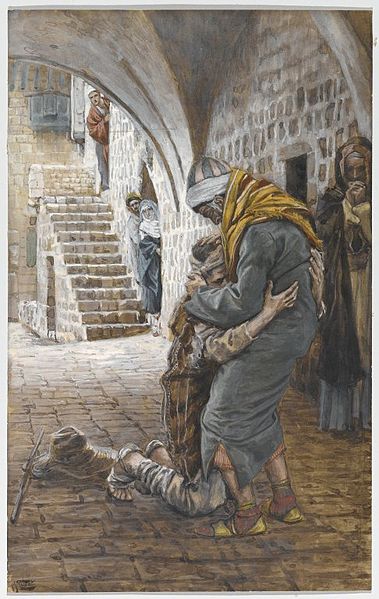

※画像はWikimediaから引用させていただいたティソの放蕩息子のたとえの絵

ティソは成功後パレスチナに行った後にフランスに戻って修道院で聖書の挿絵に取り組んだらしい。引用した絵はパレスチナ時代に書かれたものと思われる。放蕩息子に自分を見ていたのかもしれない。若い時期に徳川昭武肖像を描いている。