昨今、いくつもの地方自治体がワーケーションに取り組んでいる。この記事を執筆している段階では、wikipediaでは英語のworkationの項目がないので、世界で通用する言葉ではないと考えて良い。ただ、アメリカにworkationing.comというWebサイトがある。日本語のワーケーションとは違う定義があり、私はそちらの定義の方に共感を覚える。恐らく地域としてWorkationが成立するには平均1,000人の来訪者が必要で、その中から10人程度の移住者が生まれるだろうと思う。

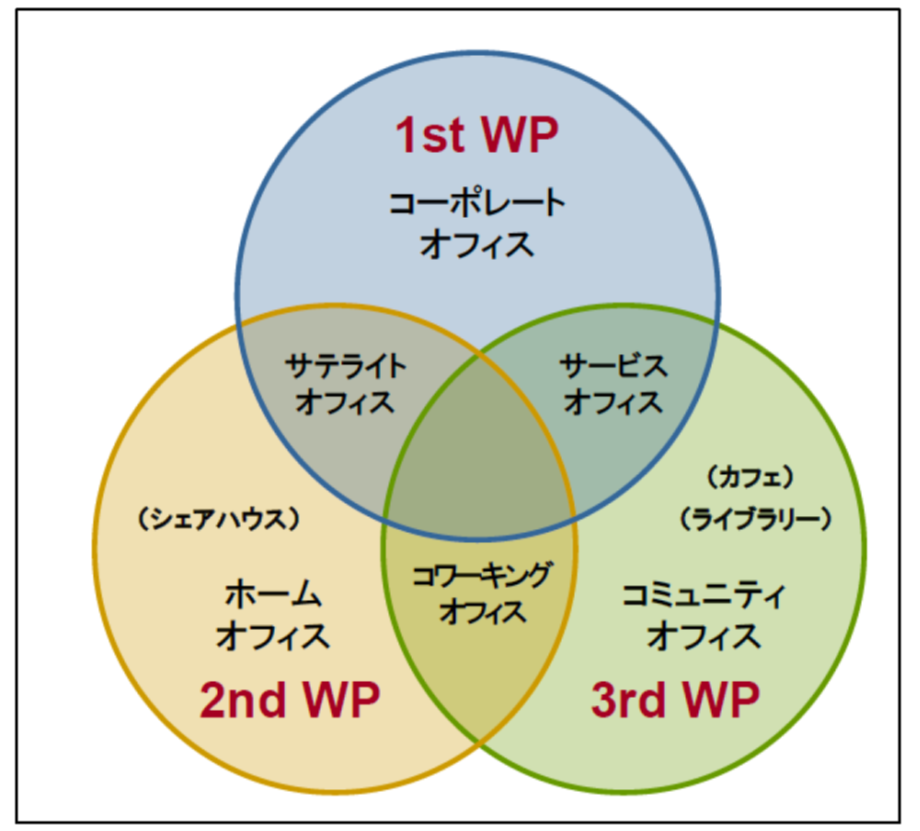

先のことは分からないが、私は、デジタル化とともにユビキタスライフスタイル時代は必ず到来すると考えている。